かずえ

かずえ凧の数え方はご存知ですか?

凧の数え方は基本的に「枚」と「張」を使います。ただし日常や伝統行事など場面によって正しい助数詞が異なるのをご存じでしょうか?

本記事では枚・張・連などの使い分けや間違いやすい例をわかりやすく解説します。

1. 凧の数え方は「枚」と「張」が基本

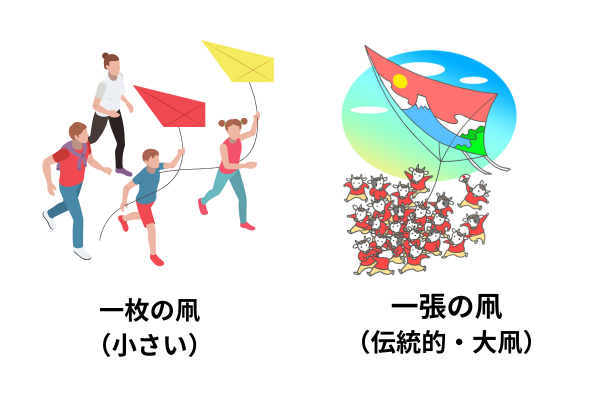

凧の数え方は、日本語特有の助数詞文化をよく表しています。一般的には 「一枚の凧」 と言うのがもっとも多く耳にしますが、伝統的には 「一張の凧」 という数え方も存在します。そして、一部では「一個」という表現も誤用として使われることがあります。ここでは基本の使い分けを押さえておきましょう。

1-1. 一枚・一張・一個の正しい使い分け結論

| 数え方 | 意味・使われる場面 | ニュアンス |

|---|---|---|

| 枚 | 平たい物を数える一般的な助数詞。小さな凧や子供が遊ぶ凧。 | 日常的・身近な表現 |

| 張 | 紙や布を張ったものを数える助数詞。伝統的な呼び方。大凧祭りなどで使用。 | 格式・伝統的 |

| 個 | 誤用。凧を立体物と見なして数えるが、本来は不適切。 | 会話で稀に見られる誤り |

→ 結論として、日常の会話では「枚」、伝統行事や正式な文脈では「張」を使うのが正解です。

1-2. 「連凧」など特殊な数え方の存在

凧の世界には、複数の凧を連ねて揚げる「連凧」があります。これは「一連、二連」と数えます。例えば「100連凧」と言えば、100枚の凧が一本の糸でつながって空に舞い上がる壮観な姿を指します。

2. シーン別に見る凧の数え方

2-1. 子供の遊びや日常での表現(「一枚の凧」)

お正月に子供と一緒に凧揚げをする場面を思い浮かべてください。手に持っているのは平らな紙やビニールに糸を付けた凧。この場合は 「一枚の凧」 で自然です。

例)

「今日は二枚の凧を持ってきたから、一緒に飛ばそう」

特に現代では「枚」で数えるのが最も一般的で、多くの辞書や学校教育でも「凧=枚」と解説されています。

2-2. 伝統行事や競技での呼び方(「一張」「一連」)

一方で、浜松まつりや佐賀の大凧など、伝統行事の場面では 「一張の凧」 が使われます。張る、つまり紙や布を張ったものを指す表現で、歴史的に残る格式ある数え方です。

また、前述の「連凧」は競技や祭りでよく登場します。ニュースでも「500連の凧が青空を彩った」といった表現が使われるので、耳にしたことがある方も多いでしょう。

3. クイズで確認する凧の数え方

ここでちょっとクイズ形式で確認してみましょう。

3-1. Q1. 大凧祭りでの「十張の凧」は正しい?

→ 正しいです。伝統行事では「張」を使うのが一般的で、「十枚の凧」よりも「十張の凧」がしっくりきます。

3-2. Q2. 小さな凧を数えるとき「一個」は使える?

→ 残念ながら不正解。「個」は立体的なものに使う助数詞で、凧には不適切です。ただし会話では「一個の凧」と言ってしまう人もいるため注意が必要です。

4. 間違いやすい凧の数え方例

4-1. すべてを「一枚」で統一してしまう誤用

現代では枚が主流なため、すべて「枚」で通じますが、大凧祭りなどで「十枚の凧」と言うと違和感を持たれる場合があります。

4-2. 「枚」と「張」の混同に注意するポイント

「枚」と「張」は状況によって使い分ける必要があります。例えば子供の遊びで「一張」と言うと、やや格式ばって不自然になります。逆に伝統行事で「枚」を使うと、軽く聞こえるのです。

5. 凧の数え方の背景と英語表現

5-1. 助数詞に込められた日本の文化的背景

日本語の助数詞は、モノの特徴をよく表します。凧は「平たい紙を張る」文化的特徴を持っているため、「枚」と「張」が両立しているのです。これは日本人がモノをどう捉えてきたかを示す興味深い言語文化です。

5-2. 英語では “a kite” “a string of kites” と表現

英語では単純に “a kite” と数えます。連凧は “a string of kites” と言い、直訳すると「凧のひも」となります。日本語のように助数詞が複雑ではない分、シンプルですが、文化的な奥行きは日本語の方が豊かと言えるでしょう。

まとめ|正しい凧の数え方を身につけよう

凧の数え方は「枚」と「張」が基本です。

- 子供の遊びや日常 → 「枚」

- 伝統行事や大凧 → 「張」

- 複数連なる凧 → 「連」

- 「個」は誤用

このようにシーンごとに使い分けることで、日本語の豊かさを感じながら正しい表現を身につけられます。次に誰かに説明する機会があれば、ぜひ「凧の数え方」の豆知識を披露してみてください。

コメント