かずえ

かずえ掛け軸の数え方はご存じですか?実は正しい数え方があるんです!

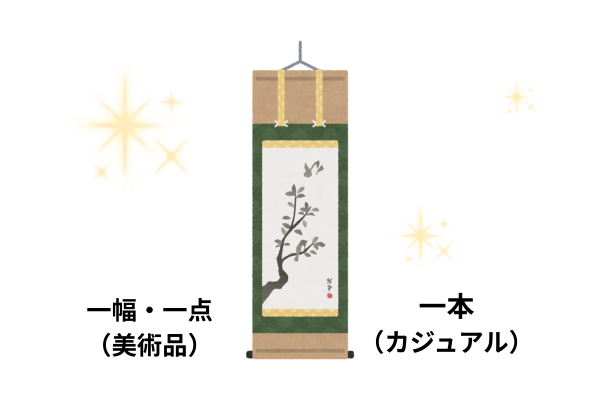

掛軸(かけじく)の数え方は「一幅(いっぷく)」が正解です。ただし場面によって「一本」「一点」「一軸」と表現が変わることもあります。

本記事では、それぞれの違いと使い分けを具体例を交えて解説し、日常から美術館・骨董市まで迷わずに使える知識をまとめました。

1. 掛軸の数え方は「幅」と「本」が基本

1-1. 結論:掛軸は「一幅(いっぷく)」で数えるのが正解

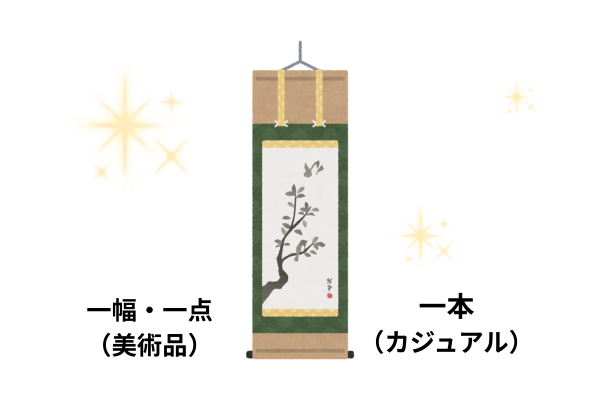

掛軸の正式な数え方は「幅(ぷく)」です。たとえば「一幅の掛軸」という表現は、美術館や骨董品の世界で最も一般的に用いられる言い方です。日本画や水墨画、仏画などの掛軸も同じように数えられます。「幅」という助数詞には、掛軸が一枚の絵や書を布や紙に仕立てた“画幅”であることが反映されています。

また、日常会話やコレクションの場では「一本」という数え方も耳にします。これはよりカジュアルな表現で、掛軸を巻物のように「一本」と捉えた言い方です。厳密には「幅」が正しいのですが、普段の会話では「一本でも意味は通じる」ため、場面に応じて柔軟に使い分けられています。

1-2. 「一本」「一点」「一軸」との違いを整理

掛軸の数え方を整理すると以下のようになります。

| 数え方 | 読み方 | 主な場面 | ニュアンス |

|---|---|---|---|

| 一幅(いっぷく) | いっぷく | 美術館、骨董品、正式な場 | 正式で伝統的な数え方 |

| 一本(いっぽん) | いっぽん | 日常会話、個人コレクション | カジュアルな言い方 |

| 一点(いってん) | いってん | 美術作品、展示会 | 「一点の作品」として芸術的ニュアンス |

| 一軸(いちじく) | いちじく | 古風な表現 | 掛軸そのものを強調 |

このように「掛軸 数え方」には複数の正解があり、使い分けはシーンに応じて判断するのがポイントです。

2. シーン別で変わる掛軸の数え方

2-1. 美術館・骨董市で使われる「一幅」「一点」

美術館や骨董市の案内でよく目にするのが「一幅」や「一点」という表現です。

- 展示会:「狩野派の掛軸一幅」

- オークションカタログ:「横山大観の掛軸一点」

この場合、「幅」は掛軸を形式的に捉える助数詞で、「一点」は芸術作品としての位置づけを表しています。作品の価値を伝える文脈では「一点」がよく使われます。

2-2. 家庭やコレクションで使う「一本」「一軸」

自宅に飾る場合やコレクションを数える場面では「一本」「一軸」という表現が使われます。たとえば、

- 「床の間に掛軸を一本かける」

- 「祖父の遺品に掛軸が三軸あった」

このように、家庭的な会話や古風な言い回しでは「一軸」や「一本」も違和感なく用いられます。

3. クイズで確認する掛軸の数え方

3-1. Q1. 掛軸を展示会で数えるときは?

展示会や美術館では「一幅」または「一点」と表現します。より公式なカタログや図録には「一幅」と書かれることが多いです。

3-2. Q2. オークションで出品される掛軸は?

オークションでは「一点」と表現するのが一般的です。「掛軸一点」=「一つの芸術作品」として取り扱うためです。

4. 間違えやすい掛軸の数え方例

4-1. すべてを「一本」で統一する誤用

掛軸を「全部一本」と数えると、カジュアルすぎて美術の場では違和感があります。日常会話では許容されますが、正式な文脈では避けるのが望ましいです。

4-2. 「幅」と「点」を混同しやすい場面

展示カタログで「一幅」とすべきところを「一点」としてしまうケースや、その逆も見られます。どちらも意味は伝わりますが、正式な美術表現では区別するのがベターです。

5. 掛軸の数え方の背景と英語表現

5-1. 「幅」という助数詞に込められた文化的背景

掛軸はもともと中国から伝来し、日本で独自に発展しました。「幅」という助数詞は、布や紙に仕立てた“画幅”を一単位とした名残です。仏画や墨絵を「一幅」と呼ぶことで、作品が単なる物体ではなく、精神的・文化的な意味を持つことを示しています。

5-2. 英語では “a hanging scroll” と表現する

英語では掛軸を “a hanging scroll” と呼びます。たとえば、

- 「一幅の掛軸」→ “a hanging scroll”

- 「掛軸三幅」→ “three hanging scrolls”

日本語ほど多様な数え方はなく、英語ではシンプルに表現されます。

まとめ|掛軸の数え方を正しく覚えよう

掛軸の数え方は「一幅(いっぷく)」が正式ですが、日常会話では「一本」、美術館やオークションでは「一点」と使い分けられます。さらに古風な表現として「一軸」もあります。

場面ごとに正しく言い分けることで、知識が深まり、掛軸をより自信を持って語れるようになるでしょう。